日本のパートナーシップ制度

2021.10.20[行政書士・業務]

【多様なスタイルや個性の尊重】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

多種多様という概念が

社会的にも最大限尊重されてきている昨今、

セクシュアリティにおいても

さまざまなが価値観が、理解され始め、

現在はLGBTQというカテゴリーが認知されています。

※前身概念は、LBGTというものでしたが、

自身の性の自認や指向が定まっていない人を指す

「Q」が追加されるようになりました。

⇒TOKYO RAINBOW PRIDE2021

そんな中、数年前から日本でも世界に続き、

パートナーシップ制度が産声をあげ、

現在は全国単位で急速に普及され始めている

ことを、ご存じでしたでしょうか。

パートナーシップ制度の存在自体は

認識しているけど

メリットや手続きについてはよくわからない

といった方も多いのではないかと思います。

【日本のパートナーシップ制度】

パートナーシップとは、

同性カップルの関係を

婚姻に準ずるものと公認し、

お互いをパートナーと定義

する制度です。

現在も活発に意見や議論が交わされていますが、

この制度設立の大きな経緯としては、

日本で同性婚が認められていないこと

があります。

同性婚が認められない理由としては、

日本の憲法の、

法の下の平等(14条)

婚姻の自由(24条)

などを保障した憲法に違反する

という法解釈があります。

しかし、

北海道内の3組の同性カップルが

国を訴えた裁判で、

同性婚を認めないことについて

札幌地裁は初めて

「違憲」とする判決を下しました。

※朝日新聞:札幌地裁の判決の報道

※13条(幸福追求権)や24条については

違憲にあたらないとの判決となりました。

これがきっかけで、

2012年に

東京都渋谷区がパートナーシップ制度を発案、

翌2013年には、

渋谷区多様性社会推進条例制定検討会が発足し、

LGBTQ問題やパートナーシップ制度について

2年にもおよぶ議論を重ねた結果、

2015年3月に可決、

同年10月よりパートナーシップ制度がスタート

しました。

この動きをうけて、

たとえ形式的であったとしても

同性カップルを自治体が公認することが、

人権の尊重に値するという新しい価値観

が浸透していき、

2021年10月11日現在、

パートナーシップ制度の導入自治体は130

全国人口カバー率は41.3%

となりました。

今後も導入予定という自治体も数多くあり、

全国的な普及の傾向にあることがわかります。

※パートナーシップ制度は

自治体によってその呼び方などが違っている

ことがあります。

【世界のパートナーシップ】

海外でのパートナーシップとは、

シビルユニオン(シビルパートナーシップ)

を指しており、

法的に認められている関係として、

さまざまな優遇や保証を受けることができます。

世界で初めてパートナーシップ制度を導入したのは

デンマークで、

1989年に登録パートナーシップ法が制定

されました。

それから2001年には、

オランダではじめて同性婚が実現され、

2020年5月現在は、

ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアなど、

29の国・地域で同性婚が可能となっています。

※スイスでも、

上院に続き下院も

同性婚についての法案が可決され、

施行が待たれます。

ちなみにアジアでも、

2017年、台湾で、

同性婚を認めない現行の民法は違憲である

という判断がくだされるなど、

同性婚の基盤が進みつつあります。

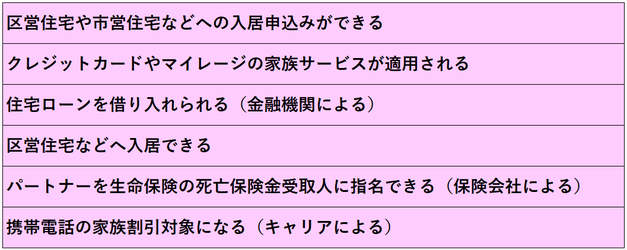

【パートナーシップ制度のメリット】

パートナーシップ制度は、

同性カップル当事者にとって、

社会に認められている

という認識を持ってもらえるほか、

たくさんのメリットを受けることも可能です。

自治体によって異なりますが、

東京都渋谷区のルールを例にあげると、

パートナーシップ証明書の提示によって、

以下のようなメリットがあります。

※「パートナーシップ証明書」は、

自治体によってその名称が異なります。

※各自治体のサービスには違いがあります。

ご紹介したメリットに共通するのは、

「家族」としての生活の充実

「カップル」としての公的証明

です。

最愛のパートナーとともに生活し、

同じ時間を過ごすのにあたって、

日常生活において非常に助かるサービスを

手続きも面倒なプロセスもなしに受けられます。

また、カップルの存在を公に認めてもらえ、

バックアップしてもらえることで

精神的な充足感が得られる

ことも、大きいのではないでしょうか。

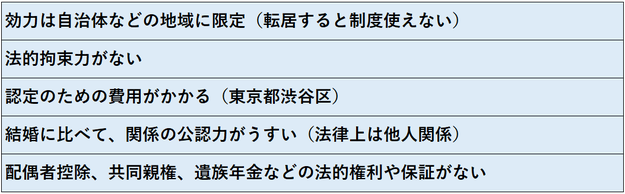

【パートナーシップ制度のデメリット】

パートナーシップ制度は

魅力的なメリットがある一方、

制度としては不十分な面もあり、

次のようなデメリットもあります。

パートナーシップ制度は、

日本の国の法律として定めたものではなく、

各自治体が条例や要綱で定める

エリア限定のルールにしたがって、

婚姻に準じた関係が公認される

ことにとどまり、

法的拘束力や保障がない

ことを認識する必要があります。

パートナーシップのご案内をするとき、

ご相談者さまから、

じゃあ同性カップルでも

結婚できるんですか?

といった反応を最初にいただくこともあります。

しかし、

現在、日本では

同性婚が認められていないため、

パートナーシップ制度は

法律上の婚姻関係にはなりません。

そのため、

遺産相続や養子縁組、共同親権

といった法制度の活用ができません。

さらに、

公認してもらえる自治体によって

パートナーシップの認可の形が

証明と宣誓に分かれる

ことや

居住エリアや証明の場合の認定費用

も検討材料となります。

【パートナーシップの手続き】

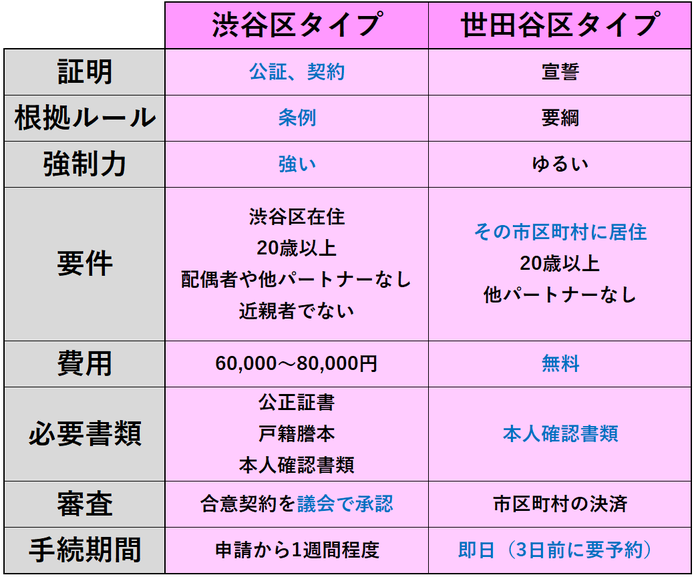

パートナーシップは、

根拠となるルールにしたがって、

渋谷区タイプ

と

世田谷区タイプ

のふたつの種類があり、

その公認プロセスに違いがあります。

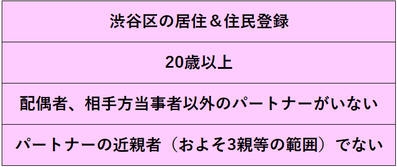

①渋谷区タイプ

日本で最初に導入されたパートナーシップとして、

東京都渋谷区で採用されているタイプで、

条例(渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例)

が根拠となるルールです。

※条例とは、日本の法律に基づいて、

地方公共団体が独自に定めたルールです。

地方バージョンの法律と位置づけられ、

強制力や罰則も備わっています。

このタイプは、

カップルが

パートナーシップの合意と

任意後見の契約を締結し、

それを自治体が公認、証明書を発行

するスタイルです。

カップルのおふたりは、

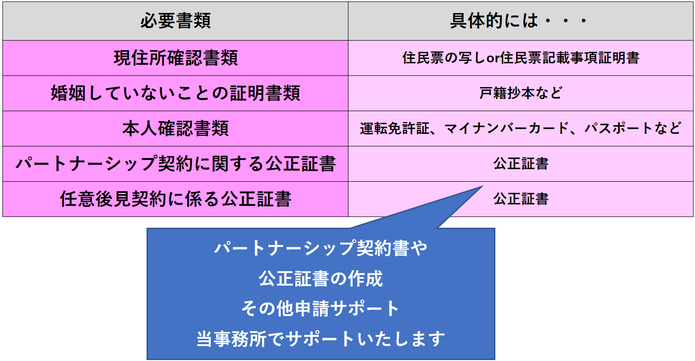

以下の要件にすべて該当することが必要です。

カップルは、

公正証書をふくめた各必要書類を提出します。

※任意後見契約は、

公正証書が作成が成立条件です。

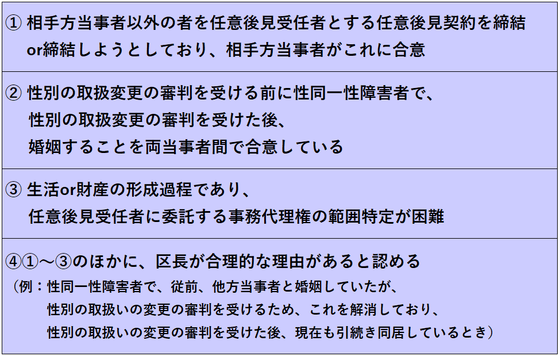

ただし、

当事者が次の①から④に該当する場合は、

任意後見契約公正証書なしで

パートナーシップを証明できる

という、特例措置があります。

②世田谷区タイプ

①以外の自治体が採用しているタイプで、

要網(例:世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱)

が根拠のルールとなっています。

※要網とは、役所の内部ルールであり、

同性カップルに対して

業務上不平等とならないための

マニュアルや共通意識のようなものです。

このタイプは、

カップルがお互いを人生のパートナーとして

日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、

自治体がその宣誓を受け止め、受領証を交付する

スタイルをとります。

※いわゆる「証明書」を発行していても、

①の公証はおこなわず、

このタイプに該当する自治体があります。

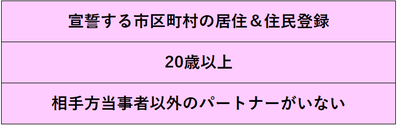

カップルのおふたりは、

以下の要件に該当することが必要です。

このタイプにかかる、

宣誓書の提出や宣誓書受領証交付などは

無料でできますが、

宣誓スタイルである以上、

法律上の権利義務の効果は発生しません。

私としては、

カップルのおふたりが

もしこのタイプを選ぶとすれば、

おふたりの状況や必要性をよく検討したうえで、

①のスタイルと同じように、

任意後見や合意契約を別途締結する

ことをおすすめします。

ふたつのタイプの違いを一覧にしてみました。

これらの違いを、

カップルの理想や状況をふまえて、

ご検討いただきたいと思います。

【おふたりの愛のカタチを】

同性婚が認められていない現在の日本で、

重要な制度として急拡大している、

パートナーシップ制度。

法律婚との違いは大きく、

各自治体での制度名称や取り組みも違いますので、

全国的なルールとしてはまだ発展途上と

感じられる部分はありますが、

自治体のはたらきかけや、

カップルが得られるサービスは

現在進行形で増えていますので、

私は、

今後もパートナーシップ制度が

より良い方向に発展していくと信じています。

パートナーシップ制度について

制度について相談したい

または、

手続きについて気になっている

という、カップルの皆さま。

WINDS行政書士事務所は、

そんなおふたりにフィットした制度のご案内、

また、

将来的に心配されている事柄や

法的手続きについても、幅広く承っております。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。